建築パース制作ソフト比較2025|プロ推奨3DCGツール5選と選び方のポイント

- 2025年6月28日

- 読了時間: 8分

更新日:2025年7月12日

建築パースは、設計意図や空間の魅力を視覚化し、クライアントや関係者に強いインパクトを与える大切な表現手法です。その制作に欠かせないのが、用途やスキルに合った3DCG制作ソフトの選定です。

2025年現在、建築パース制作に使われるソフトは多岐にわたり、無料で始められるものから、プロの現場で標準的に使われる高機能な有料ソフトまでさまざまです。

「どのソフトが自分に最適なのか」

「費用や学習コストの違いは?」

「リアルな表現ができるのはどれ?」

そんな疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

この記事では、建築パース制作のプロが推奨する主要3DCGソフト5選を比較しながら、それぞれの強み・弱み、選び方のポイントをわかりやすく解説します。これから建築パース制作に挑戦したい方も、ツール選びで迷っている方も、ぜひ参考にしてください。

選び方のポイント|建築パース用3DCGソフトはここを見よう

建築パース用の3DCGソフトを選ぶ際、ただ「人気があるから」「無料だから」という理由だけで選んでしまうと、後で作業効率や表現力で物足りなさを感じることがあります。以下の3つの視点を押さえて、自分に合ったソフトを見極めるのがおすすめです。

①作業目的・表現のゴール

まず、「そのソフトでどんな建築パースを作りたいのか」をはっきりさせましょう。

②費用とライセンス

費用は長期的に使ううえで重要な検討ポイントです。無料で使えるソフトもありますが、商用利用可否や機能制限を確認しましょう。

無料で始めたい・個人用途 → Blender(オープンソース)、SketchUp Free

※ 商用利用の有無やライセンス体系は、必ず公式情報で最新版を確認しましょう。

③学習コストと情報量

建築パースの完成度はソフトの性能だけでなく、「どれだけ使いこなせるか」にも左右されます。

また、日本語対応の有無も確認を。日本語マニュアルや公式サポートがあると、初学者やチームでの導入も安心です。

もし複数のツールを試せるなら、体験版や無料版で感触を確かめるのも一つの方法です。作業のしやすさは、実際に触ってみると印象が変わることもあります。

建築パース制作におすすめの主要3DCGソフト5選

ここからは、建築パース制作でよく選ばれる主要ソフト5つを、特徴・強み・弱みを比較しながら紹介します。それぞれの個性を理解し、自分の目的に合ったツールを見つけてください。

比較サマリー(簡易表)

※費用・商用条件は2025年7月時点の一般的な傾向です。詳細は公式をご確認ください。

❶ SketchUp

SketchUpは、初心者にやさしい操作性で、建築業界でも広く利用されています。直感的に形状を作れるため、設計初期のボリューム検討やアイデア出しに最適です。一方で、質感やライティングの表現は他ソフトに比べてシンプルで、フォトリアル表現には追加プラグインや外部レンダラーが必要になることが多いです。

向いている人:操作のしやすさ重視、初めて建築パースに挑戦する方、シンプルな形状でOKな方

❷ Blender

Blenderは、無料でありながら、モデリング・レンダリング・アニメーション・物理演算まで揃った高機能オールインワン。高精度な表現や細かな作り込み、リアルな質感表現も可能です。その反面、機能が豊富ゆえに習得まで時間がかかることも。特にパース制作初心者の場合、最初は操作に戸惑う可能性があります。

向いている人:費用を抑えつつ本格的な表現に挑戦したい方、自力で学ぶ意欲がある方

❸ 3ds Max

Autodeskが提供する3ds Maxは業界標準のプロ向けソフトで、建築ビジュアライゼーションではトップクラスのシェア。質感表現、光の挙動、複雑な形状の作り込みまで一貫して高品質です。ただし、ライセンス料は高額で、個人での導入にはコスト面の検討が必要です。

向いている人:商用・クライアント案件で高品質な建築パースを求める方

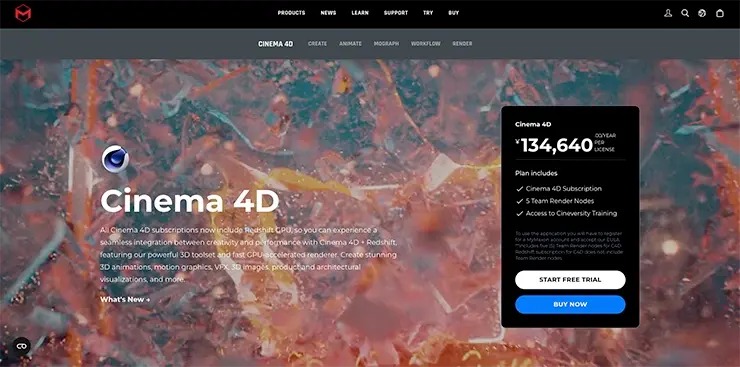

❹ Cinema 4D

Cinema 4Dは操作性とレンダリングのバランスに優れ、特にモーショングラフィックスや動画向けの表現に強みがあります。建築パースでも、動きや演出を加えた提案資料作成などに便利です。ただし、建築パース専用ではないため、建築特化機能は他ソフトほど豊富ではありません。

向いている人:プレゼンや動画提案に動きや演出を加えたい方、効率良く作業したい方

❺ Maya

Mayaは高度なアニメーション・物理演算・レンダリングが可能なプロ向けソフト。複雑なシーンや動きを伴うパース表現、動画制作に最適です。ただし、純粋な建築パースの用途であれば、3ds Maxの方がツールや教材が豊富で効率的なこともあります。

向いている人:大型案件や動画プレゼンに力を入れたい方、アニメーション表現に挑戦したい方

あなたに合った建築パース制作ソフトの選び方

ここまで、建築パース制作におすすめの主要ソフトを比較しながら紹介してきました。改めて、自分に合った建築パース用3DCGソフトを選ぶ際のポイントを整理してみましょう。ソフト選びの基準をしっかり持つことで、作業効率も表現の幅も大きく変わります。

まずは目的を明確にする

建築パースをどんな用途で作るのか、その目的やゴールをはっきりさせることがソフト選びの第一歩です。

たとえば、アイデア段階のスケッチやボリューム確認が目的なら、SketchUpのように直感的に操作できるソフトが向いています。

作りたいパースのイメージに合わせて、必要な機能や強みを持ったソフトを選びましょう。

学習コストと費用のバランスを考える

3DCGソフトは、習得までにかかる時間や難易度、導入費用も重要な選択基準です。

まずは無料や低コストで始めてみたい、独学で試してみたいという方には、BlenderやSketchUp Freeがおすすめです。どちらも公式サイトやコミュニティが充実しており、学習コンテンツも豊富なので、独学でも進めやすいのが特徴です。

一方、商用利用やクライアント向けの高品質な建築パースを前提にしている場合は、3ds MaxやCinema 4Dなどの有料ソフトが候補に挙がります。これらは業界標準の品質と信頼性を備えており、プロの現場で求められる表現力や効率をしっかりサポートしてくれます。

実際に触れて試すのが一番

スペック表や比較記事を読んでも、最終的には「操作感」「作業のしやすさ」は実際に触れてみないとわからないものです。

多くの3DCGソフトには、体験版や無料版が用意されています。体験版で操作の流れやUIを確かめたり、簡単なモデルを作ってみることで、自分に合うソフトかどうかを見極めることができます。

また、試しに触ってみることで、学習のモチベーションや興味がさらに湧いてくることも少なくありません。まずは気軽にダウンロードして、ソフト選びの第一歩を踏み出してみましょう。

まとめ

PersGPTのような高品質な建築パース制作サービスを活用すれば、効率的に理想のビジュアルを形にすることができます。特に短納期の案件や、プロの表現力を求める場面では大きな助けとなるでしょう。

一方で、3DCGソフトを使いこなせるスキルや、建築・空間デザインの基礎知識があると、そうしたサービスをさらに効果的に使いこなし、自分のイメージにぴったり合ったパース表現に近づけることができます。ソフトを選び、自分の手で作りながら学ぶ過程もまた、建築パースの世界をより深く楽しむ一歩になるはずです。

この記事が、あなたのツール選びやスキルアップの一助となり、理想の建築パース表現に近づくきっかけとなれば幸いです。